研究内容

蛍光偏光イムノアッセイ法

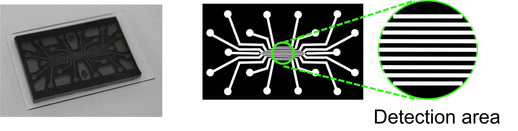

感染症関連の分析、食品分析などの分野では簡易的なバイオアッセイの需要は広がり続けている。われわれのグループでは、汎用的なデバイスである液晶素子とイメージセンサ(CCD、CMOS)とマイクロ流体を用いる多試料同時計測型の蛍光偏光アッセイ法を提案し、装置開発、応用開発に取り組んでいる。前処理後の試料と、蛍光トレーサー・抗体を混ぜるだけで測定出来る均一系競合イムノアッセイであり、ワンステップイムノアッセイの一つである。

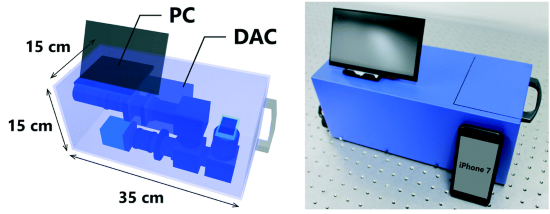

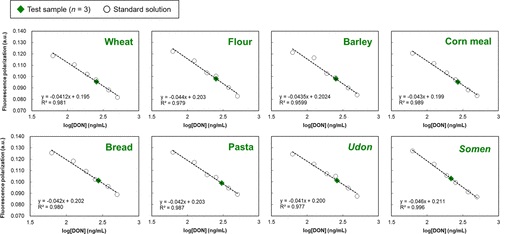

装置開発と食品分析 共同研究として可搬型蛍光偏光アッセイ装置と測定用マイクロ流体デバイスを開発した。また、その装置・デバイスを利用してワンステップイムノアッセイを実証した。例えば、小麦食品中にスパイクしたカビ毒(DON)を迅速に分析した。

通常、均一系ワンステップイムノアッセイは、小分子を対象として、ターゲット分子(非蛍光性)とトレーサー分子(蛍光修飾したターゲット分子)の、抗体への結合が競合することを計測原理としている。未結合のトレーサー(F)と抗体と結合したトレーサー(B)を比較すると、BのほうがFよりも分子量が大きくなるため偏光度が高くなる。ターゲット分子が試料中に存在しない、あるいは低濃度の場合、トレーサーは抗体と結合してB状態にあり、偏光度が高い。試料中のターゲット分子濃度が高くなると、抗体と結合するトレーサーの割合が低くなり、偏光度が低下する。このため、検量線は右下がりになる。

非競合イムノアッセイ上記の装置は蛍光偏光度を高感度かつ高い再現性で計測できる優れた可搬型装置である。この特徴を活かし非競合イムノアッセイ・バイオアッセイも実証した。卑怯合法では、抗体を蛍光修飾し、抗原との結合で蛍光偏光度が上昇することを原理とする。この場合検量線は右上がりになる。

参考文献

| 1) |

渡慶次学, 重村幸治, 火原彰秀 "液晶素子を利用した小型蛍光偏光測定装置の開発", 光技術コンタクト, 61(9), 10-15 (2023). link |

| 2) |

Nakamura, A., Aoyagi, M., Fukuyama, M., Maeki, M., Ishida, A., Tani, H., Shigemura, K., Hibara, A., Tokeshi, M.: |

| 3) |

Nishiyama, K., Takahashi, K., Fukuyama, M., Kasuya, M., Imai, A., Usukura, T., Maishi, N., Maeki, M., Ishida, A., Tani, H., Hida, K., Shigemura, K., Hibara, A., Tokeshi, M.: |

| 4) |

Fukuyama, M., Nakamura, A., Nishiyama, K., Imai, A., Tokeshi, M., Shigemura, K., Hibara, A.: |

| 5) |

Wakao, O., Satou, K., Nakamura, A., Galkina, P.A., Nishiyama, K., Sumiyoshi, K., Kurosawa, F., Maeki, M., Ishida, A., Tani, H., Proskurnin, M.A., Shigemura, K., Hibara, A., Tokeshi, M.:

|